„Gemeinsam an Lösungen zu arbeiten, ist ein gutes Gefühl“ – Nachgeforscht bei Joshua Azvedo von FloReST

Das Projekt FloReST (Urban Flood Resilience Smart Tools) entwickelte Maßnahmen zur Steigerung der Resilienz urbaner Infrastrukturen gegen Starkregenereignisse. Wir haben mit Joshua Azvedo vom Umwelt-Campus Birkenfeld der Hochschule Trier darüber gesprochen, wie eine Citizen-Science-App dabei helfen kann, auf welche Herausforderungen das Projekt gestoßen ist und wie sich sein Blick auf Starkregenereignisse verändert hat.

Wie kam das Projekt FloReST zustande und was wollt ihr damit erreichen?

Azvedo: Das Projekt ist Teil der Fördermaßnahme WaX (Wasserextremereignisse) des BMFTR. Es ist ein Verbundprojekt, in dem sich zwölf Forschungsprojekte mit dem Thema Extremwetterereignisse im Zusammenhang mit Wasser auseinandersetzen. Auslöser dafür war die Ahrtal-Katastrophe, auch wenn es die Idee zum Projekt schon vorher gab. Bei FloReST selbst setzen wir uns vor allem mit Resilienz gegen Starkregenereignisse in urbanen Gebieten auseinander. Das Projekt besteht aus einem breiten Konsortium verschiedener Partner. Der Citizen-Science-Ansatz ist nur einer von vielen Forschungsansätzen im Projekt – Ziel ist die Entwicklung eines Tool-Sets, das Ingenieurbüros und Kommunen an die Hand gegeben werden kann, um langfristig die Resilienz gegenüber Starkregenereignissen zu verbessern. Wir verfolgen verschiedenste Ansätze, die den gesamten Vorsorgeprozess abdecken. Wir gucken, wo das Wasser abfließt und es Risikobereiche gibt, wir führen Planung, Softwareevaluation und Simulationen durch und überprüfen, ob sich der Erfolg der Maßnahmen auch in der Realität widerspiegelt.

Was ist bislang im Projekt passiert?

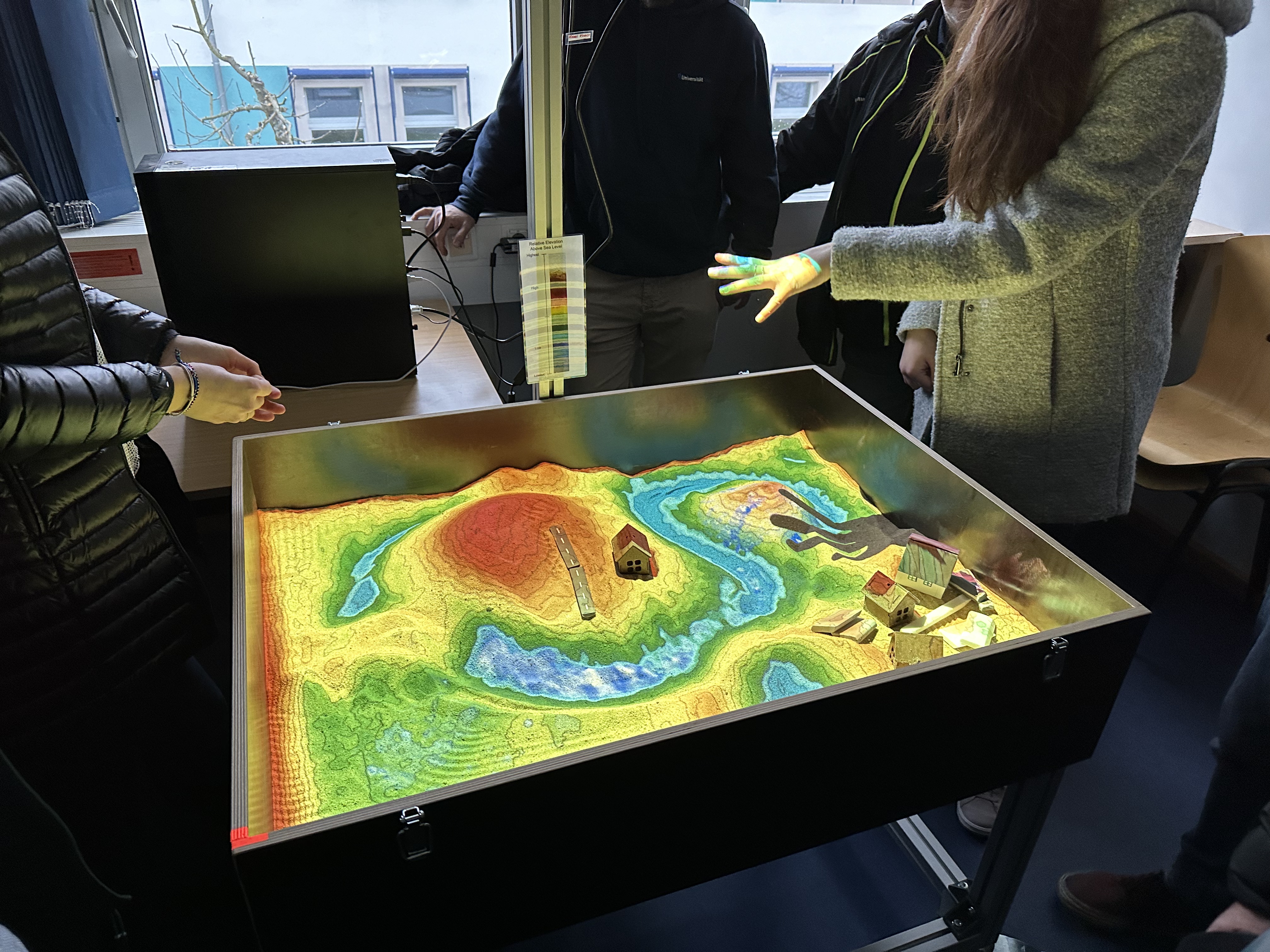

Azvedo: Hier am Umwelt-Campus Birkenfeld haben wir eine Citizen-Science-„SmartApp“ entwickelt, mit der wir Kenntnisse und Erfahrungen der Anwohner und Anwohnerinnen aus vergangenen Ereignissen sammeln, um diese zum Beispiel in Planungsprozesse integrieren zu können. Ein weiterer Schwerpunkt war die Risikokommunikation, wofür wir mehrere kleine Tools entwickelt haben. Diese sollen das Bewusstsein für Starkregenereignisse stärken und Lösungen aufzeigen. Dazu gehören Virtual-Reality-Anwendungen, die visualisieren, wie stark das persönliche Umfeld von Starkregen betroffen wäre, sowie Augmented-Reality-Tools in Form eines Sandkastens, bei dem man selbst Topographien formen und Starkregensimulationen darauf projizieren kann. Aber auch Tools für den Alltag wie Tassen oder Mousepads mit Informationen und Notfallhinweisen und ein Planspiel, das in der Bildung eingesetzt werden kann, wurden im Projekt entwickelt.

Warum habt ihr euch in Teilen des Projekts für einen Citizen-Science-Ansatz entschieden?

Azvedo: Das Problem, das wir erkannt haben, ist, dass die Kenntnisse und das Fachwissen der Bürger und Bürgerinnen vor Ort teilweise nicht ausreichend in Planungsprozesse zur Starkregenvorsorge einfließen. Einfach aufgrund dessen, dass man nicht alle vor Ort persönlich befragen kann. Der Vorteil der App ist, dass sie sehr einfach vor Ort eingesetzt und in großer Breite angewendet werden kann. Die Bürger können in der App ihren Standort angeben oder manuell einen Standort auswählen, sodass uns direkt georeferenzierte Daten geliefert werden. Die Meldungen werden anschließend über einen einfachen und verständlichen Workflow übermittelt. Worauf ich besonders stolz bin, ist, dass wir die App jetzt einfach frei zur Verfügung stellen. Der Code ist auf GitHub und Zenodo veröffentlicht und kann von Kommunen, Bundesländern oder Hobbyentwicklern genutzt und weiterentwickelt werden. Das wünschen wir uns natürlich.

Welchen Herausforderungen seid ihr dabei begegnet?

Azvedo: Eine Herausforderung war natürlich, dass besonders ältere Bürger und Bürgerinnen schwer mit digitalen Lösungen zu erreichen sind. Dafür haben wir Aktionstage vor Ort und „App Journeys“ durchgeführt, bei denen zum Beispiel die freiwillige Feuerwehr oder ein paar Leute von der Kommune mit Rentnern einfach mal eine Runde durch den Ort gemacht und sie unterstützt haben. Damit haben wir auch versucht, die App iterativ weiterzuentwickeln. Die Ahrtal-Katastrophe hat eine Prioritätenverschiebung im positiven Sinne im Katastrophenschutz bewirkt, da erkannt wurde, wie wichtig das Thema ist und in Zukunft noch sein wird. Ich hoffe, dass das kein kurzfristiger Effekt ist, sondern es wirklich langfristig auf der Agenda bleibt. Maßnahmen zur Umstrukturierung von Städten sind ein sehr zeitintensiver Prozess, der Jahrzehnte dauern kann und Mittel braucht.

Was macht für dich die Zusammenarbeit mit den Menschen aus?

Azvedo: Die Leute vor Ort haben teilweise Starkregenereignisse selbst miterlebt. Was sie erlebt haben, und was sie über diese Extremsituationen berichten, ist sehr beeindruckend. Sie bringen einen für uns komplett neuen Blickwinkel mit und bereichern die Forschung sehr. Wir haben natürlich einen sehr wissenschaftlichen Blick und manchmal eine etwas andere Herangehensweise. Gemeinsam an Lösungen zu arbeiten, die zu einer Verbesserung der Situation beitragen, ist ein gutes Gefühl.

Wie hat das Projekt dein Bewusstsein für Starkregenereignisse geprägt?

Azvedo: Ich engagiere mich ehrenamtlich im THW und war auch im Ahrtal im Einsatz. Ich hatte also schon einen sehr tiefen Einblick, was vor Ort geschieht und was das für die Menschen bedeutet. Dennoch ist der Austausch mit den Bürgern immer wieder sehr beeindruckend. Und auch die Zusammenarbeit mit den vielen verschiedenen Partnern, aus dem universitären Kontext, aus Ingenieurbüros, aus den Kommunen, der Verwaltung, der Feuerwehr, dem THW, dem Katastrophenschutz. All diese unterschiedlichen Perspektiven und trotzdem ziehen alle an einem Strang. Das ist einfach sehr schön zu sehen.