Urbane Lücken- gemeinsam für lebendige Orte!

Themen

Ort

Projektzeitraum ab

Projektende

Weitere Informationen

Kooperationspartner des Projekts ist die BUGA gGmbH. Gefördert wird das Projekt durch die Hans-Sauer-Stiftung.

Zur Projektseite

Kontakt

Dr. Miriam Voigt

E-Mail sendenInstitution

Universität Koblenz

BUGA gGmbH

Häufige Fragen

Worum geht es in diesem Projekt?

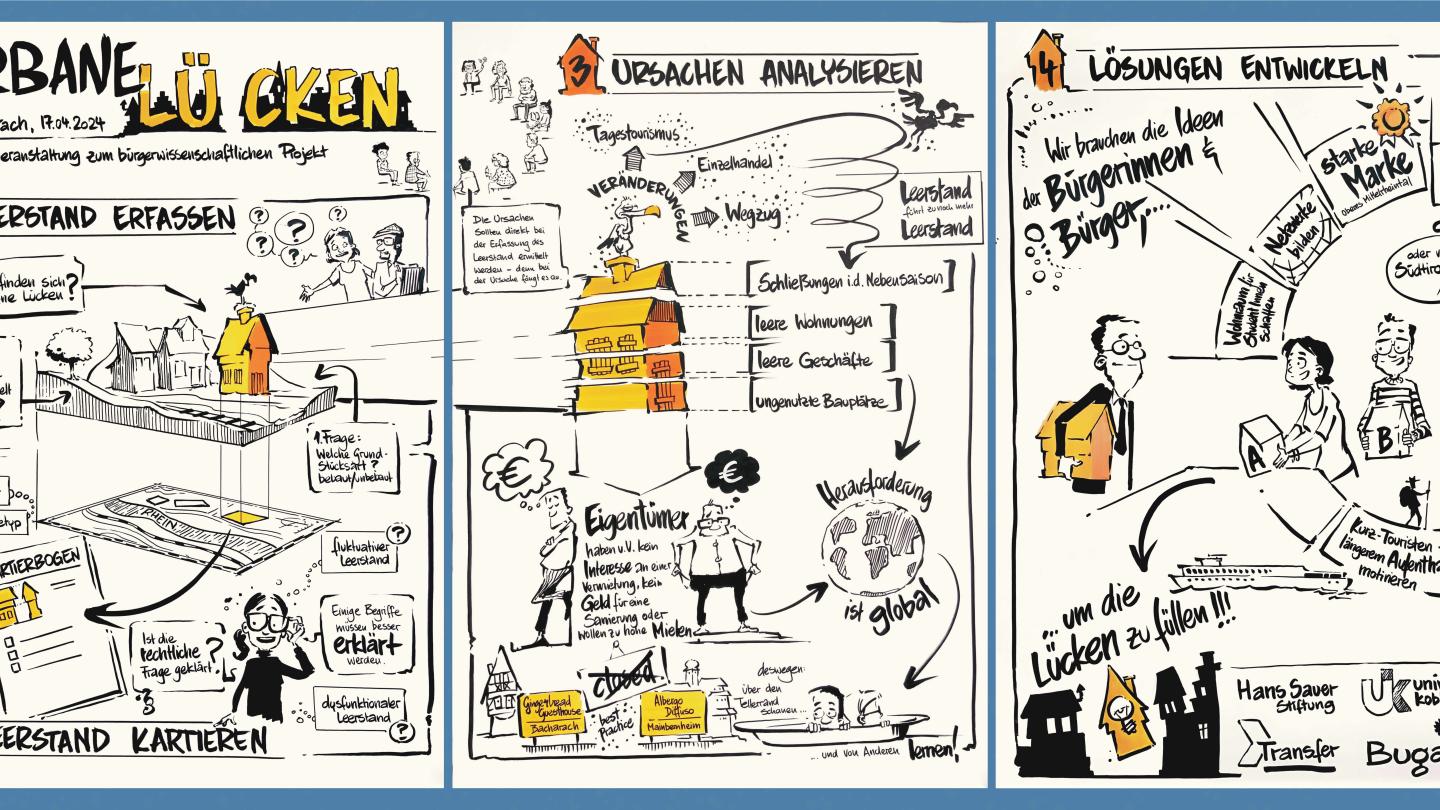

Leerstandsentwicklungen und die Problematik niederschwelligerer urbaner Lücken sind in Deutschland grundsätzlich gut erforscht, was in direkter Verbindung mit den Erfahrungen der ostdeutschen Bundesländer im Strukturwandel zusammenhängt. Allerdings gilt auch, dass für die westdeutschen Bundesländer nur wenig einschlägige Forschung durchgeführt wurde. Da diese Phänomene in Deutschland jedoch nicht systematisch erfasst werden, können entsprechende Analysen nur auf lokaler Ebene initiiert werden. Diese Situation erschwert einerseits vergleichende Betrachtungen, liefert aber (immerhin) potenziell tiefgreifende, ortsspezifische Detailinformationen. Das Hauptaugenmerk des Projektes liegt daher auf der Leerstandserhebung in den Gemeinden im Oberen Mittelrheintal (Ziel 1), einer Ursachenanalyse (Ziel 2) sowie der Entwicklung von Lösungsstrategien (Ziel 3). Dafür soll am Ende der Projektlaufzeit eine vollständige Erfassung des Leerstandes vorliegen (Kartierung & Bestandsdatensatz). Zudem soll als Ergebnis ein detaillierter Ursachenkatalog erstellt werden. Hierfür gilt es, zum einen Kartierungen der Leerstände sowie Befragungen mit den Bürger*innen durchzuführen und auszuwerten. Basierend auf diesen Erkenntnissen sollen mit Hilfe von Workshops umsetzungsfähige Lösungsstrategien entwickelt werden. Abschließend sollen die gesammelten Daten und entwickelten Strategien in einer Abschlussveranstaltung kommuniziert und der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden.

Wie können Bürger*innen mitforschen?

Das Projekt gliedert sich in 4 Phasen: In der 1. Phase werden Wissenschaftler*innen, Studierende und Bürgerwissenschaftler*innen in den einzelnen Orten die urbanen Lücken mithilfe eines Kartierbogens erheben. Hierfür gibt es vorab Workshops. In der 2. Phase werden diese Leerstände kartiert und weitere Informationen über diese, mithilfe von qualitativen Interviews u.a. mit Eigentümer*innen von leerstehenden Immobilien, geführt. Diese Interviews führen alle Projektbeteiligten. Auch hierzu gibt es vorab entsprechende Schulungen sowie die Bereitstellung von technischer Ausstattung. Die Ursachenanalyse findet in der 3. Phase im Rahmen von gemeinsamen Arbeitsgruppen statt. Im abschließenden Teil geht es um die Entwicklung von Lösungsstrategien wie bspw. eine strukturelle Vernetzung, die Entwicklung einer Marke oder Beantragung weiterer Fördermittel. Die Wissenschaftler*innen und weitere Expert*innen stehen in allen Phasen zur Verfügung, organisieren die Workshops, stellen Materialien bereit und führen die Schulungen sowie Auswertungen der gesammelten Daten durch. Die Kartierung der Orte startet Anfang Juni. Es kann gerne auch später in das Projekt eingestiegen werden.

Was passiert mit den Ergebnissen?

Die Kartierbögen sowie die Aufzeichnungen der Interviews werden an die Wissenschaftler*innen zur Auswertung entweder per Post verschickt oder per Mail zugesandt. Die Ergebnisse aus den Workshops werden seitens der Wissenschaftler*innen protokolliert. Auf der Projekthomepage werden die Ergebnisse und der Forschungsprozess veröffentlicht. Geplant sind wissenschaftliche Publikationen im Bereich der Geografie, auf Basis der der Ergebnisse der Leerstandskartierungen. Ebenfalls wird das Projekt wissenschaftlich aus organisationspädagogischer Perspektive evaluiert und veröffentlicht bzw. als Feedback an die Teilnehmenden zurückgespielt. Die Forschungsergebnisse fließen zudem in die Ortsentwicklung im Rahmen der Bundesgartenschau 2029 ein.

Wozu trägt die Forschung bei?

Aktuell gibt es keinen Leerstandskataster o.ä. in den Orten. Eine Leerstandserhebung mit der Entwicklung eines wissenschaftlich validen Katasters ist notwendig, um auf die gesellschaftlichen Veränderungen im Ort zu reagieren und Lösungen für den Ort zu entwickeln. Die Erfassung, Analyse sowie Charakterisierung von Leerstand und urbanen Lücken ist hierbei sowohl von akademischem Interesse, als auch im Kontext nachhaltiger Siedlungsentwicklung durch Leerstandsmanagement in einem Weltkulturerbe als Grundlage für kommunale Handlungsstrategien relevant. Kommunikation und Kooperation individueller Eigentümer*innen und der Kommunen sind von höchster Bedeutung für die Bewältigung von Leerstandsproblematiken. Zur genauen Bestimmung von Gründen des Leerstandes sowie der Erkennung neuer Chancen sind Lokalkenntnisse von Ortseinwohner*innen ein zentrales, aber bisher selten mobilisiertes Potenzial.

Was sind die (Zwischen-)Ergebnisse des Projekts?

Im April 2024 fand die Auftaktveranstaltung mit über 50 interessierten Bürger*innen statt. Daraus haben sich nun vier Ortsgruppen mit jeweils ca. sechs - zehn Bürgerwissenschaftler*innen herauskristallisiert, die nun bis Sommer 2024 die urbanen Lücken in ihren Orten kartiert haben. Anschließend erfolgte die gemeinsame Auswertung sowie Interviews mit Hauseigentümer*innen. Im April 2025 fand mit über 50 Teilnehmenden und neuen interessierten Bürger*innen die Abschlussveranstaltung. In Interviews mit Bürger*innen wurden am häufigsten bauliche Mängel, Schwierigkeiten bei der Vermietung, verstorbene Eigentümer (und damit ungeklärte Besitzverhältnisse) sowie Geschäftsaufgaben genannt. Auch fehlende Nutzungsideen erschweren die Situation in den Gemeinden im Mittelrheintal. Darüber hinaus tragen sozioökonomische Faktoren wie saisonale Schwankungen, eine unzureichende Infrastruktur und das fehlende Freizeitangebot in den Gemeinden des Oberen Mittelrheintals – verbunden mit der oft erheblichen Entfernung zwischen Wohn- und Arbeitsort – dazu bei, dass das Interesse an einer Anmietung gering bleibt. Die gewonnenen Erkenntnisse eröffnen zugleich neue Perspektiven für die zukünftige Nutzung der Bestandsgebäude. Als mögliche Nutzungsansätze wurden im Rahmen des Citizen-Science-Projekts unter anderem die Umwandlung in Wohnraum, die Nutzung als Ferienwohnung sowie Zwischennutzungen für kulturelle Angebote wie Lesungen und Kunstausstellungen gemeinsam mit den beteiligten Bürger*innen diskutiert. Zudem besteht eine grundsätzliche Bereitschaft bei Eigentümer*innen, Gebäude für innovative Nutzungskonzepte zur Verfügung zu stellen, so eine weitere Erkenntnis des Projekts. Darüber hinaus wurden innovative Ideen für Folgenutzungen wie Escape Rooms, Co-Working-Spaces oder Fitnessstudios genannt.