KölnErforschen: Kölner Quellen in der französischen Zeit (1794-1815)

Zur Projektseite

Kontakt

Dr. Lazaros Miliopoulos

E-Mail sendenInstitution

Koordinierungsstelle Wissenschaft und Öffentlichkeitsarbeit Arbeitsbereich Gasthörer- und Seniorenstudium, Universität zu Köln

Häufige Fragen

Worum geht es in diesem Projekt?

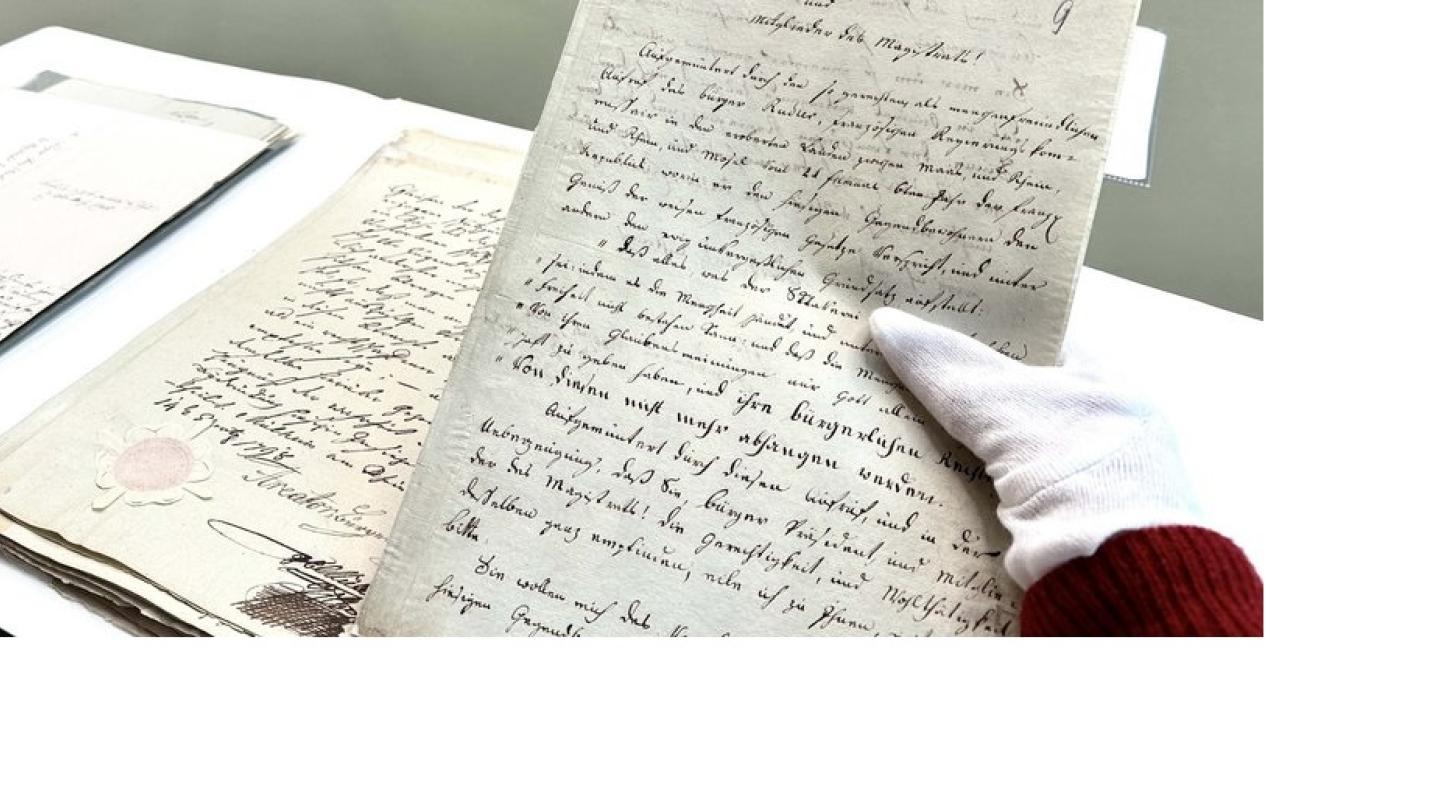

Die Projektgruppe „Köln und die Region erforschen und erleben“ im Rahmen des Gasthörer- und Seniorenstudiums der Universität zu Köln besteht seit 2007 und hat bis 2018 größere Projekte mit historischem und regionalem Bezug durchgeführt: „2000 Jahre Kölner Hafengeschichte“, „Die automobile Vergangenheit der Stadt Köln“, „Kölner Plätze im Wandel der Zeit“, „Köln in den 1950er Jahren“. Im Jahr 2022 bildete sich die Gruppe neu: Angeregt durch eine Veranstaltung über verschiedene Stadtkonzeptionen für Köln wollte sie mit einem Thema über die Geschichte der Rheinmetropole weitermachen. Ein Besuch des wissenschaftlichen Teams der Kölner Frühen Neuzeit (Prof. Dr. Gudrun Gersmann) gab dann den entscheidenden Impuls. Es gibt noch viel Unerforschtes im Historischen Archiv der Stadt Köln u.a. zur französischen Zeit, daraus ließe sich doch ein Citizen-Science-Projekt im Gasthörerstudium machen. Außerdem wäre ein solches Projekt anschlussfähig an aktuelle Forschungen zur Stadtgeschichte um 1800. So ein Projekt schien reizvoll. Als erstes nahm sich die Gruppe der Bürgerrechts- oder Niederlassungsgesuche an. Das Projekt ist inzwischen abgeschlossen und die Ergebnisse wurden publiziert. Die Gruppe ersforscht nun weitere Quellenbestände (u.a. Ratsprotokolle) zum thematischen Fokus Bildungssystem in Köln unter der französischen Herrschaft.

Wie können Bürger*innen mitforschen?

Ziel der Projektgruppenarbeit ist das forschende Lernen: Anhand einer wissenschaftlichen Fragestellung werden historische Quellen in der Projektgruppe analysiert, diskutiert und aufbereitet. Die Mitglieder der Projektgruppe bringen dabei ihre berufliche Erfahrung ebenso ein wie Kenntnisse und Kompetenzen, die sie im Seniorenstudium erworben haben. Über die Wahl des jeweiligen Projektthemas und die Ziele entscheiden die Projektmitglieder gemeinsam. Die Projektgruppe trifft sich während der Vorlesungszeiten im wöchentlichen Turnus. Mitforschen können Seniorstudierende der Universität zu Köln. Wissenschaftlich begleitet wird die Gruppe von Dr. Wolfgang Rosen. Die Mitarbeit in der Projektgruppe setzt die Zulassung als Gasthörer/in der Universität zu Köln voraus. Informationen zur Zulassung als Gasthörer/in finden sich online unter http://www.koost.uni-koeln.de/zulassung_studium.html.

Was passiert mit den Ergebnissen?

Die Ergebnisse werden auf MAP Publishing und dem Blog "Zeitenblicke" veröffentlicht (s. Übersichtslink unten) und in Präsentationsveranstaltungen, Quellenateliers und Colloquien öffentlich diskutiert. Unterstützt und wissenschaftlich begleitet wird die Projektgruppe durch die Koordinierungsstelle Wissenschaft + Öffentlichkeit der Universität zu Köln und durch Lehrstuhl für die Geschichte der Frühen Neuzeit an der Universität zu Köln.

Wozu trägt die Forschung bei?

Das Alleinstellungsmerkmal im Kontext dieser Citizen-Science-Gruppe besteht darin, dass im Zusammenspiel mit dem wissenschaftlichen Team, Studierenden, Bürgerinnen und Bürgern, Vertretern des Historischen Archivs der Stadt Köln und der Koordinierungsstelle Wissenschaft und Öffentlichkeit verschiedene Konzepte miteinander verbunden wurden: Transfer: Die Gruppe selbst war Empfängerin von Wissens- und Bildungstransfer und hat zugleich selbst zum Wissenstransfer wesentlich beigetragen. Sie hat für sich selbst und für eine breite Öffentlichkeit zu einem vertieften Verständnis der Kölner Stadtgeschichte beigetragen. Citizen Science: In dieser Gruppenkonstellation wurde der höchste Beteiligungsgrad durch Ko-Kreativität erreicht, was bedeutet, dass die Gruppe zu jedem Zeitpunkt selbständig über ihre Fragestellungen und methodischen Zugänge bei Berücksichtigung der wissenschaftlichen Standards entschieden hat. Zudem hat es die Gruppe geschafft, ihre Erkenntnisse in verschiedenen Vorträgen an ganz unterschiedlichen Orten vorzustellen und zu veröffentlichen. Sie hat durch die Erschließung des Materials wichtige Quellen für die Fachwissenschaft bereitgestellt und damit einen relevanten Beitrag zur Stadtgeschichte geleistet. Forschendes Lernen: Die Selbstbefähigung wissenschaftlich zu arbeiten und das Lernen durch Forschen wurden perfekt erreicht. Das erzielte Lernen in der Gruppe war pro-aktiv, ko-kreativ und kontributiv. Die ursprünglichen Ziele wurden im Projekt erweitert und damit wurde eine dynamisch-transformative Lernsituation erzeugt. Intergeneratives und lebenslanges Lernen: Die Gruppe trug ganz wesentlich zum Dialog über wissenschaftliche Herangehensweisen zwischen allen Beteiligten und zwischen Generationen bei. Digitale Bildung: Der gesamte Projektzuschnitt war nicht nur inhaltlich ausgerichtet, sondern hat gleichzeitig zur digitalen Bildung beigetragen (Datenmanagement und Einsatz einer KI-gestützten Software). Im Ergebnis wurden in dieser Konstellation wichtige Impulse gesetzt. Vor allem konnte in der Gruppe neues Wissen auf eine Weise generiert werden, die einen vorzeigbaren Mehrwert, vor allem eine wesentlich verbesserte Quellenzugänglichkeit, für die Fachwissenschaft und das Archiv bedeutet. Die persönliche Leistung der nominierten Personen zeugt von einem hohen Innovationspotential und besitzt Vorbildcharakter für darauf aufbauende Lernkonstellationen, welche zukünftig mit unterschiedlichen Beteiligten im Schnittfeld von Citizen Science, Universität, Gedächtnisinstitutionen (z.B. Archive, Museen) und Bildungszentren durchgeführt werden könnten.

Was sind die (Zwischen-)Ergebnisse des Projekts?

Alle Links und Publikationen der Gruppe finden Sie in einer Übersicht hier: https://gasthoerersenioren.uni-koeln.de/archiv/ergebnisse-aus-den-citizen-science-projektgruppen